BC級戦犯

実相を追って

終戦から8年となる1953年7月22日、フィリピンから多数の戦争犯罪人(戦犯)らを乗せた船が横浜港に接岸した。彼らはBC級戦犯と呼ばれ、恩赦で帰国した。

BC級戦犯に対しては戦後まもなく、米国、英国、フィリピンなどがアジア・太平洋の各地で法廷を開き、日本兵ら5700人を裁いた。フィリピンでの裁判事例や各国による裁判結果を振り返る。

BC級戦犯とは

戦犯は、軍の指導者らを対象とした「平和に対する罪」のA級、捕虜や民間人の虐待や虐殺など「通例の戦争犯罪」のB級、政治、人種、宗教的な迫害など「人道に対する罪」のC級に分けられる。日本の場合はC級は該当者なしとされ、一般的にA級と分けてBC級戦犯と呼ばれる。

BC級戦犯への軍事裁判は、米国、英国、中国国民政府、フィリピンなどが独自の法令に基づいて実施。将校や下士官など一般の兵士、軍属のほか、民間人が含まれた。朝鮮半島や台湾出身の日本兵もいた。

戦犯を裁く根拠は、日本が45年8月14日に受諾したポツダム宣言の第10項に記されている。

「俘虜(ふりょ)ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ」

日本の法務省の資料(73年)によると、連合国軍は戦犯容疑者として2万5千人に逮捕状を出し、5700人が起訴された。

BC級戦犯に対する最初の裁判は45年10月。米軍がフィリピン・マニラで実施した山下奉文・陸軍大将に対する裁判で、絞首刑を宣告、46年2月に刑を執行した。51年4月9日に終結したオーストラリアによるパプアニューギニア・マヌス島での裁判が最後となった。

裁判は米、英、フランス、フィリピンなど9カ国によって、日本を含むアジア・太平洋地域の50カ所以上で開かれた。詳細の把握が難しい旧ソ連と中華人民共和国を除く7カ国が出した判決の内訳は死刑1288人、終身刑376人、有期刑2837人、無罪958人などだった。獄死した人は91人。死刑判決を受けた後に減刑や恩赦で日本に帰還した人もいる一方、920人に死刑が執行された。

A級戦犯は、いわゆる東京裁判で米など連合国が裁いた東条英機元首相ら28人で、うち7人が死刑に処された。A、B、Cの分類は、連合国側がドイツに対するニュルンベルク裁判で定め、日本にも適用した。

戦線の拡大

日本軍は先の大戦でアジア太平洋地域に侵攻。中国では1931年に奉天(現瀋陽)の柳条湖で関東軍の謀略により南満州鉄道を爆破し、中国東北部を占領して満州国を建てた。37年には、北京に近い盧溝橋での銃撃事件を機に中国と全面戦争に突入した。

日中戦争が泥沼化する中で、日本はドイツ、イタリアと同盟を結び、資源を求めて仏領インドシナ(現ベトナム)に進駐。この動きに反発した米英との対立が深まり、太平洋戦争が起きた。41年12月8日、日本軍は米ハワイの真珠湾を攻撃。同日、英領マレー半島に上陸した。同月にはフィリピンにも侵攻。戦争の目的に「自存自衛」「アジアの解放」を掲げた日本は、マレー沖での海戦やフィリピンでの戦闘に勝利し、戦線を拡大していった。

しかし、42年6月に米軍とのミッドウェー海戦に敗れ、制空権を奪われたことが転換点となり、戦局は悪化。日本軍は44年10月、フィリピンに再上陸した米軍に主導権を握られ、抗日ゲリラ組織に追い込まれた。

米軍による広島、長崎への原爆投下、旧ソ連の対日参戦をへて、日本は無条件降伏を決め、45年8月15日に終戦を迎えた。

法務大臣官房司法法制調査部「戦争犯罪裁判概史要」を参照して作成

3つの裁判事例

太平洋戦争で激戦地の一つとなったフィリピン。日本に占領されていたフィリピンは1946年7月に独立し、米軍から裁判を引き継いで日本人の戦犯を裁いた。その国を植民地として支配した宗主国ではなく、植民地支配から独立した国による唯一の対日戦犯裁判だった。

日本の法務大臣官房司法法制調査部の資料(法務省、73年)によると、裁判権がフィリピンに移った47年、当時のロハス大統領は戦犯への裁判について「われらがこの最も主要な責務を完遂した暁には、無実の者が罰せられたとの声は断じて聞かないことを期待する」と公正さを求めた。

裁判の進行は、法務の知識があり、個人的な利害関係のない者らで構成する軍事委員会が担い、有罪か否かは委員数人による評議で決めた。戦犯には弁護人と日本語の通訳が付けられたが、裁判は迅速化が求められ、被告の自白は強制か任意かにかかわらず証拠となった。

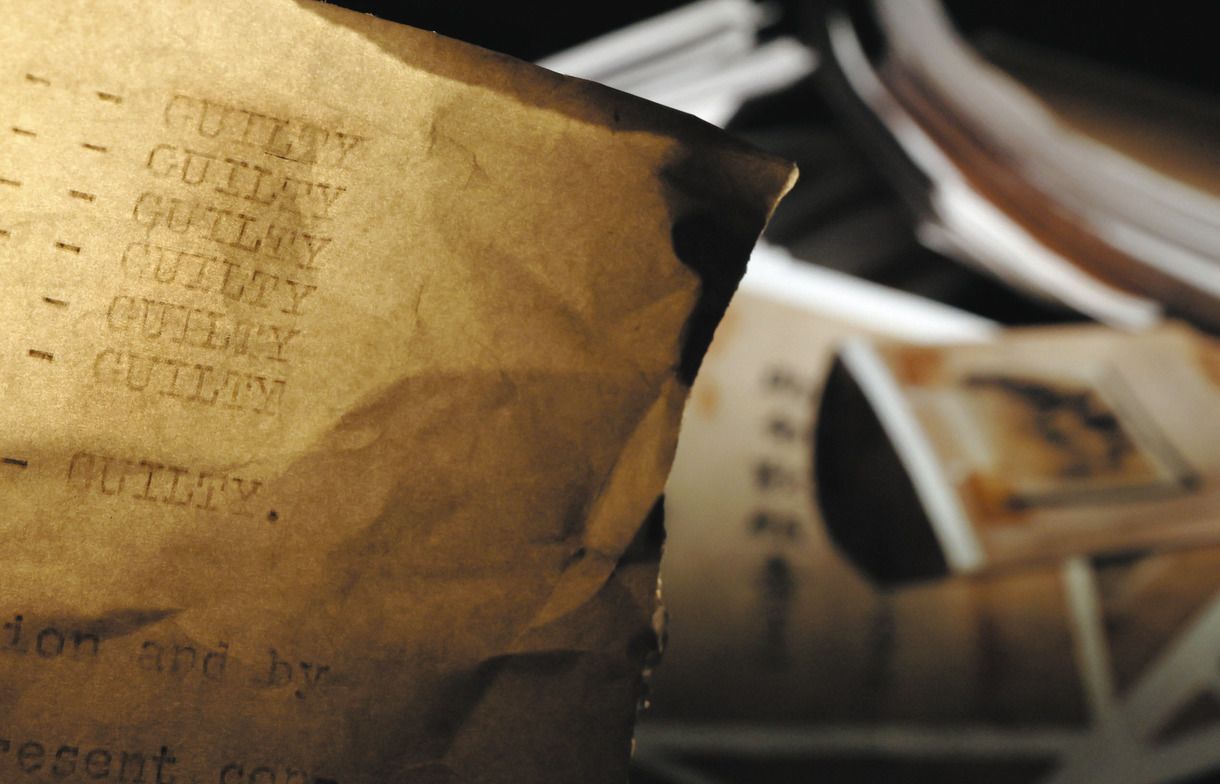

刑務所に収容された戦犯の近況を日本側に伝えた刊行物「問天」には、「勝者の裁きだ」「日本人なら誰でもよかったのだろう」と訴える声が掲載されている。

法務省の資料によると、フィリピンでの起訴内容は、住民ら非戦闘員への殺人、虐待、強姦(ごうかん)などが8割を占めた。169人が起訴され、有罪の半数以上となる79人に死刑が言い渡されるという厳しい判決だった。死刑判決では、殺人や強姦など起訴理由が複数にわたるケースが目立った。

戦犯は刑が執行されるまで、首都マニラから車で約1時間ほどの場所にあるモンテンルパ市のニュービリビッド刑務所(通称・モンテンルパ刑務所)に収容された。死刑は、大統領の許可がないと執行できない手続きとされ、実際にフィリピンで死刑が執行されたのは17人だった。

戦犯の遺族や「問天」によると、刑務所長らの計らいで、戦犯は刑務所の敷地内で農作業に従事したり、マージャンを楽しんだり、犬と遊んだりなど他のフィリピン人収容者と比べて自由な収容生活を送ったとされる。

フィリピンは53年、戦犯の減刑、釈放、日本への送還を発表。終戦から8年をへて、105人が帰国した。

マニラ市街戦の悲劇を伝える慰霊碑=フィリピン・マニラで

マニラ市街戦の悲劇を伝える慰霊碑=フィリピン・マニラで

フィリピンでのBC級戦犯の裁判では、どのような事件が裁かれたのか。本紙がフィリピン政府への開示請求で入手した984ページの裁判記録から、死刑が宣告されたケースなど3事例の起訴理由や検察側証人の証言、被告となった日本兵の主張を整理した。 (被告や証言者らの年齢は裁判当時)

戦犯への死刑が執行された絞首台(岡山県井原市の宝蔵院提供)

戦犯への死刑が執行された絞首台(岡山県井原市の宝蔵院提供)

死刑執行

被告:陸軍大尉(49)

裁判:1947年10月~48年1月

【起訴事実】(要旨)

①43年3月、ルソン島マウンテンプロビンス州において、民間人6人を拷問した

②44年5~8月、民間人6人を拷問するなどして殺害した

【弁護側】

被告:「否認する。事件の数カ月前までその町にいたが、事件当時は別の場所にいた。全く身に覚えのない嫌疑。(証人として出廷した)通訳は私の部隊の人間ではない」

【検察側】

A(拷問被害者):「村に来た日本兵に連行され、ゲリラ容疑の人物について聞かれたが、断るとあごを蹴られ、水責めをされ、背中にたばこの火を押しつけられた。私と一緒にいた男は3カ月拷問を受けて死んだ」

B(遺族):「私の弟は、日本軍からスパイの誘いを受け、断ったところ体中にあざができるほどの拷問を受けた。被告の部下やフィリピン人の兵士から、弟はロープで縛られて引き回され、殺害されたと聞いた」

C(日本軍に協力したフィリピン人通訳):「日本軍による尋問を通訳した。被告は、ゲリラの容疑者を殺害し、遺体を埋めるよう部下に命じた」

【判決】

・起訴事実すべてを事実と認定

・弁護側のアリバイ主張は証拠不十分。検察側の主張は具体的で、目撃者は被告の顔も認識している

・絞首刑(48年11月執行)

フィリピンから恩赦で帰国し、出迎えの人に船上から手を振る戦犯ら=1953年7月22日、横浜港で

フィリピンから恩赦で帰国し、出迎えの人に船上から手を振る戦犯ら=1953年7月22日、横浜港で

恩赦で帰還した死刑囚

被告:海軍兵曹長(27)

裁判:1948年~49年2月

【起訴事実】(要旨)

45年5月、ルソン島ケソン州において、民間人の男女多数を殺害し、刺傷した

【弁護側】

被告:「私は関与していない。民間人が殺害された事件は間違いなくあったが、私の部隊の犯行ではない。住民は、日本軍への苛烈な報復感情を抱き、誰でもいいから報復したかったのだろう。私の部隊は事件の地域に一時的にいたため、住民に顔を覚えられ、怒りに燃えたフィリピン人が罪を負わせたのだと思う。私は収容所で拷問を受け、強制的に自白させられた」

【検察側】

A(目撃者男性・遺族):「45年5月21日午後8時ごろ、被告を含む日本兵2人が自宅を訪れ、母を刃物で襲った。母が切り殺されるのを見て私は逃げたが、その際に背中を銃で撃たれた」

B(目撃者女性・遺族):「45年5月21日午後10時ごろ、日本兵20人ほどが自宅に来て、家族の両手を背中で縛って殺害した。私も体中を切られた。塹壕に放り投げられ、意識を失った。目覚めると、近くに娘と夫の遺体があった」

【判決】

有罪、絞首刑

【恩赦】

53年7月、終身刑に減刑。日本へ帰還。同年12月、特赦釈放

戦犯に恩赦を与えたキリノ大統領をたたえる記念碑=東京・日比谷公園で

戦犯に恩赦を与えたキリノ大統領をたたえる記念碑=東京・日比谷公園で

無罪

被告:陸軍上等兵(26)

裁判:1947年10月~48年12月

【起訴事実2件】

①45年2月、ルソン島バタンガス州において、民間人320人の殺害事件への関与

②同月、バタンガス州において、民家500軒を放火により焼失させた事件への関与

【弁護側】

被告:「人違いで起訴された。自分は無罪。これは米軍の戦犯裁判で審理済みの事件で、すでに関与した人物は有罪判決を受けている。有罪となった日本軍幹部の部下で、私と同姓同名の兵士がいた。私は彼と誤認されている」

弁護人:起訴内容の事件があったことは争わない

人違いを補完主張する日本軍幹部の嘆願書、被告と同姓同名の人物の戸籍謄本や軍歴証明書など提出

【検察側】

A(目撃者42歳男性):「45年2月16日の午前中に約50人の日本軍部隊が村の路上にやってきて、叫んだ後にマシンガンを民家や住民に向けて撃った。どの兵士が撃ったかは見ていない」

B(被害者26歳女性):「日本軍が人々を殺害し、家を焼き払っていると聞き、渓谷へ逃げたところ、日本軍がやってきた。手りゅう弾や銃剣などで多数の住民が殺害された。私も撃たれた。父と姉妹が殺害された」

【判決】

有罪、無期懲役の重労働

【再審査】

50年10月、判決を再審査し、無罪と判断

※戦犯裁判では原則一審制だったが、判決後に書類による再審査があった

フィリピンのBC級戦犯が収容されていた刑務所(岡山県井原市の宝蔵院提供)

フィリピンのBC級戦犯が収容されていた刑務所(岡山県井原市の宝蔵院提供)

フィリピンでのBC級戦犯裁判に詳しい広島市立大広島平和研究所の永井均教授に、裁判の意義などを聞いた。

―そもそも、BC級戦犯裁判とは

米国をはじめとした7カ国に加え、ソ連と中華人民共和国の9カ国が実施した。それぞれ、法廷が開かれた地域や裁判主催国の立場、政策などにより意味合いが異なる。裁判の目的や運用、その後の受刑者の扱いも多様。一つのイメージに収れんさせると実態と離れてしまう。

―「勝者による報復」などと指摘されることも多いが、裁判の意義は

3点について指摘したい。第一に、裁判主催国は戦時下の残虐行為など重大な人権侵害を放置せず、国際法に基づいて裁こうとした。第二に、戦争犯罪の概念を整理し、個人の刑事責任を裁いたことで、国際刑事法の発展に道を開く先例になった。

第三に、戦後日本が国際社会に復帰する上で、相手国の国民感情の観点から配慮すべき問題を示す機会となった。戦犯裁判がなければ、(加害など)負の側面を日本側が知るタイミングは遅れたと考えられ、戦争を巡る相手国との認識ギャップに起因する対立が今より多発していたかもしれない。

―BC級戦犯は加害者と言っていいのか

(戦犯全体を)ひとくくりに捉えてしまうのは適切でない。人違いや冤罪(えんざい)もあった。軍内部の階層にも留意する必要がある。戦犯といっても、将校と兵、植民地の兵士や軍属、占領地(戦地)で動員された在留邦人や通訳となった現地住民などさまざま。起訴された事件が起きた当時の状況、被告の立場(命令者と実行者、階級の違いなど)を検証し、個別に見ていかないと、より正確な像に接近することは難しい。過度に単純化しないことが大事。

死刑執行された日本人の戦犯らを悼む慰霊碑=フィリピン・モンテンルパで

死刑執行された日本人の戦犯らを悼む慰霊碑=フィリピン・モンテンルパで

―どのような視点を持って考えるべきか

一次資料に基づき実証的に議論する姿勢に加え、裁いた側と裁かれた側双方の視点、服役や減刑等の刑の執行状況、恩赦など「裁判後」まで視野に入れ、より多角的に捉えたい。

―なぜ、残虐行為が生まれたのか

難しい問題だ。残虐行為に向かわせた誘因、構造を踏まえることが重要だろう。日本軍における上官命令の絶対性、暴力の対象者への差別意識も考慮に入れなければならない。

残虐事件が起きた当時の状況なども見逃すべきでない。例えば、フィリピンでは、米軍が再上陸した戦争末期に各地で住民の集団殺害が発生したが、その背景には抗日ゲリラの活発化によって日本軍が大きな被害を受けたことがあった。日本側は報復や予防措置に出たが、現実には住民がゲリラか否かを判別することは困難で、フィリピン人への不信感とも相まって、結果的に残虐事件につながったものと考えられる。

―戦後80年を迎える。BC級戦犯の歴史にどう向き合うべきか

いまだ全貌は明らかではない。フィリピン裁判に限っても解明し尽くすのは難しいし、問い直さないといけない問題群も少なくない。関心を向け続ける姿勢が大切だ。

ながい・ひとし 1965年、米国カリフォルニア州生まれ。立教大大学院文学研究科博士課程後期課程満期退学。博士(文学)。現在、広島市立大広島平和研究所教授。専攻は日本近現代史、日本・フィリピン関係史。著書に「フィリピンBC級戦犯裁判」(講談社)など。

元戦犯の生きざま伝える

BC級戦犯めぐる劇公演 五大路子さん

横浜市を拠点に活動する女優で劇団「横浜夢座(ゆめざ)」代表理事の五大路子(ごだいみちこ)さん(72)は、フィリピンのBC級戦犯を巡る劇の公演を2001年から続けている。「私たちがいなくなっても、伝えてくれますよね」。かつて交流した亡き元戦犯から託された思いを胸に、舞台に臨んでいる。

五大さんが演じるのは、戦前から戦後にかけて活躍した歌手の渡辺はま子さん。渡辺さんは、フィリピンの戦犯が作詞作曲した歌「あゝモンテンルパの夜は更けて」をヒットさせ、減刑や助命を求める運動に奔走した。

戦時中に中国各地で日本軍を慰問した渡辺さんは、戦後、フィリピンの戦犯について知ると、「自分も歌で戦争に関わった」と責任を感じたという。渡辺さんは日本とフィリピンの国交正常化前の1952年12月、単身で海を渡り、戦犯と交流。「モンテンルパ」の歌はオルゴールとして日本の教誨(きょうかい)師がフィリピン大統領に渡し、恩赦につながったと伝えられている。

五大さんが渡辺さんを演じるきっかけは、99年12月31日に89歳で亡くなった渡辺さんの訃報。自分と同じ横浜出身で親近感を持ったが、「戦犯とはどんな人たちだったのか」と疑問を抱いた。関連の書籍を読み、その作家に連絡し、元戦犯に会った。静岡県熱海市の旅館で元戦犯の交流会にも顔を出した。「皆さん穏やかだったけれども、その目の奥には恐ろしい地獄を見た何かがあった」と振り返る。

歌が戦犯の命を救ったストーリーに感銘を受けるとともに、「若い青年が兵隊として戦争に赴き、捕らわれて死を宣告され、独房の中で7年も8年も自分を問い詰めていく姿」を思い浮かべると、胸が痛んだ。「少しでも言葉に、演技にして伝えたい」。そう思った。

「世界中でこんなに戦争が起きている。その中で、過去に何があって、どうなったのか、知ることは大事。元戦犯や渡辺さんの生きざまはこの劇で私が伝えたいと思っている。命がある限りやりたい」