龍潭寺

龍潭寺は江戸幕府の大老も輩出した井伊家の菩提寺で、浜名湖のほとりにある「遠州三名園」の筆頭の庭だ。江戸初期に小堀遠州(1579~1647年)が手がけたと伝わる庭は、典型的な寺院庭園で、中央にお釈迦様を象徴する守護石があり、少し離れて左右から仁王石が脇を固める。

築山には芝生を張っており、初夏にはサツキがピンクの花を咲かせ、秋になるとドウダンツツジが赤く染まるなど、カラフルな庭でもある。

天才が仕掛けた

眺望

なだらかな稜線

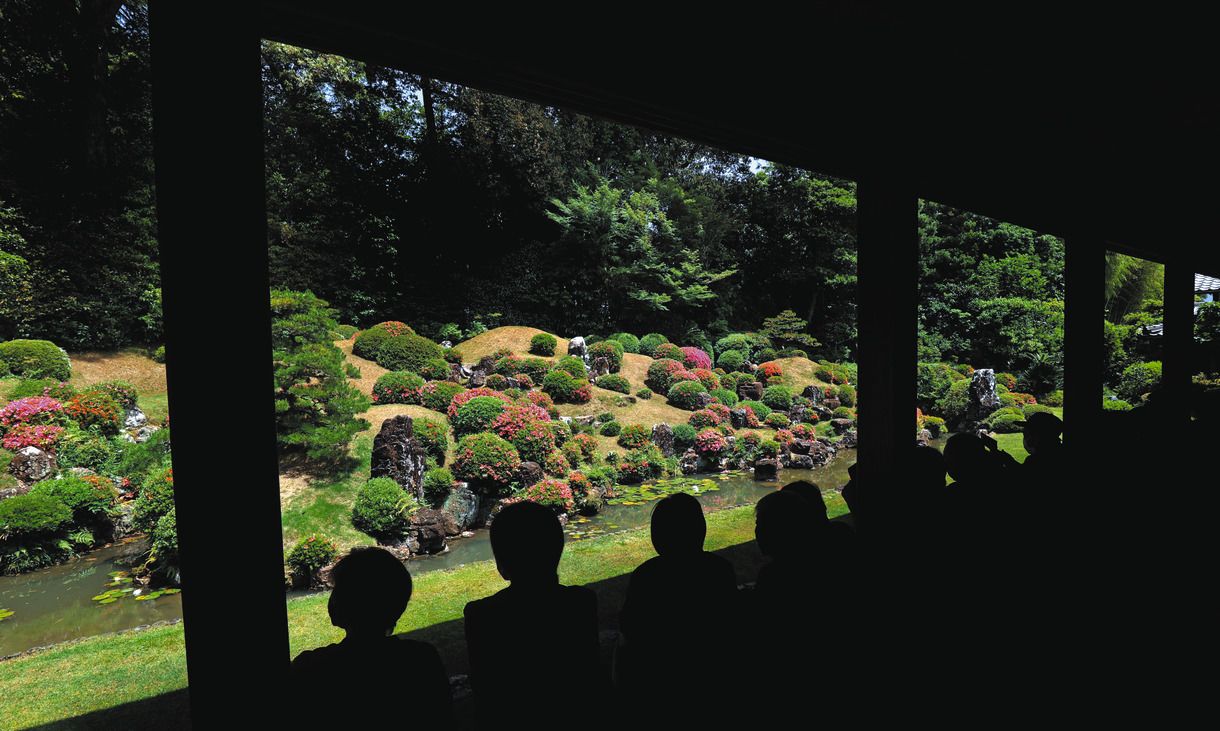

本堂から座って眺める庭には、山の峰が三つ連なるような形をした築山があり、丸みを帯びたようになだらかな稜線を描くのが印象的だ。

築山に芝生を張っているのは、雨で築山の土が流れたりして、形が変わらないよう保護するため。

芝は毛足が短い高麗芝を使い、なだらかな稜線と相まってやさしい印象を与える。

庭石が絶妙に配置されている

庭石が絶妙に配置されている

遥拝式庭園

龍潭寺の書院から庭を眺めると、迫力ある石組み「仁王石」がそびえる。

奥に屋根が見える建物は「霊屋(たまや)」で、井伊家の位牌が安置されている。

井伊家は平安時代から土着の領主として遠州を統治してきたが、江戸初期に徳川家康の命で彦根に国替えになった。

その後も代替わりのたびに新しい当主は先祖参りのため龍潭寺を欠かさず訪れた。

書院で接待を受けた人が庭を眺めると、自然と霊屋が視界に入り、先祖に思いをはせるように設計されており、遥拝(ようはい)式庭園と呼ばれる。

手前は迫力のある仁王石。庭を書院のある側から眺めると、視線は自然と井伊家代々の位牌を安置する建物「霊屋」に向かう

手前は迫力のある仁王石。庭を書院のある側から眺めると、視線は自然と井伊家代々の位牌を安置する建物「霊屋」に向かう

井伊家代々の位牌をまつる霊屋の内部

井伊家代々の位牌をまつる霊屋の内部

「浜名湖」の庭

本堂の南にある補陀落(ふだらく)の庭は約30年前に造られた。

メインの庭園は石組みと築山が特徴だが、こちらは対照的に石組みを使わず、苔と白砂を主体に構成されている。

手のひらのような形をした浜名湖をイメージして白砂を敷いたデザインになっている。

浜名湖を模して造られた本堂南の庭園(ドローンから)

浜名湖を模して造られた本堂南の庭園(ドローンから)

龍潭寺歴代住職の位牌をまつる開山堂

龍潭寺歴代住職の位牌をまつる開山堂

左甚五郎の作と伝わる彫刻

左甚五郎の作と伝わる彫刻

第14世住職・仲山和尚代によって建立された庫裡

第14世住職・仲山和尚代によって建立された庫裡

約400年前に建てられた東門

約400年前に建てられた東門

子育て地蔵

子育て地蔵

寺全体の正面に位置する仁王門

寺全体の正面に位置する仁王門

浜名湖を模して造られた庭園

浜名湖を模して造られた庭園

開山堂(左)と、井伊家の位牌が安置されている霊屋

開山堂(左)と、井伊家の位牌が安置されている霊屋

廃仏毀釈の際につけられた傷跡が残る丈六釈迦牟尼佛

廃仏毀釈の際につけられた傷跡が残る丈六釈迦牟尼佛

スイレンの花を浮かべた心字池の後方の山の斜面ではサツキが咲き誇っている。傍らの石組みが悠久の時を語るとすれば、花々と緑の木々は今を謳歌する生命そのもの。戦国、江戸時代に傑出した人物を輩出した井伊家の菩提寺である龍潭寺の本堂北側の庭は、過去と現在が分かちがたく溶け合う。記念撮影に来ていた新婚カップルには、まばゆい未来さえ見えたかもしれない。

作庭者は、行政官だけでなく、総合芸術家としても才能を発揮し、時にレオナルド・ダビンチになぞらえられる小堀遠州。遠州が、駿府城の作事奉行を務めていた頃、同じく作事奉行を務めていた井伊直孝から作庭を依頼されたと伝わる。

池の両端に配された仁王石が、東西の軸線を意識させる。これが遠州の美意識を形容する「綺麗さび」の「綺麗」の楷書的感覚だとすると、草書的な「さび」は、滝の枯れ流れと出島で表現した鶴が羽ばたく姿だろうか。ただ、最も顕著な遠州一流の仕掛けは、庭の東側にある書院からの眺めだろう。初代の彦根藩主だった直政ら井伊家の当主を祭った西側の霊屋へ1点透視図的に収れんしていくしつらえから、書院から庭と霊屋を見渡す当主への心配りが伝わってくる。

「名人は上手の坂をひと上り」「祖師は日蓮に奪われ、大師は弘法に奪われ、名奉行は大岡越前守に奪われ」

本堂に安置されている左甚五郎の作と伝わる龍の彫り物を見たせいか、庭を眺めながら、甚五郎が登場する落語のマクラが思い出されてきた。名人にはなりがたく、仮になれたとしても名声は頂点一人に独占されてしまうという皮肉だが、これは庭の世界でもあてはまる真理なのかもしれない。

遠州という光り輝く天才の陰で、どれだけの名人、上手たちが悲哀を味わってきたのか。外へ出て悪さをしたせいでひげを抜かれてしまったという伝説の龍に、いったい何を見てきたのかと問いかけてみたくなった。

文・中山敬三

写真 動画・畦地巧輝、板津亮兵、白石亘

アクセス

浜松市浜名区引佐町井伊谷1989

【公共交通】

天竜浜名湖鉄道「金指」駅からタクシーで5分

天竜浜名湖鉄道「気賀」駅からタクシーで5分

遠鉄バス「神宮寺」から徒歩10分

【自家用車】

東名高速道路「浜松西IC」から国道257号を北へ30分

東名高速道路「三ヶ日IC」から国道362号を東へ20分

新東名高速道路「浜松いなさIC」から国道257号を南へ10分

【入園料】

一般500円、小中学生200円

【問い合わせ】

053-542-0480